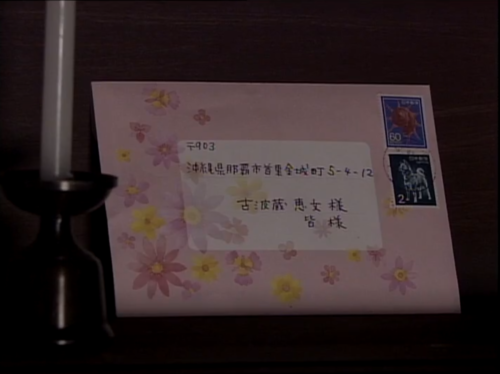

恵里「『容子さんの紹介で 住む所も アルバイトも 決まりました。 なんか 笑ってしまうけど 沖縄料理のお店なんです』」

勝子「『東京は 面白いです。 歩いても 街を見ていても 飽きることがありません。 そんな訳で 私は 元気です。 以上でした。 古波蔵恵里』。」

恵文「それだけ?」

勝子「うん ホラ。」

ハナ「何を 期待しているか?」

恵文「いや なんかさ 寂しいとか 家に帰りたいとか 沖縄が恋しくて たまらないとか なんか そういうのがあるでしょ 普通さ。」

恵達「ないでしょ。」

恵文「つまらんねぇ そんなもんかねぇ。」

勝子「さ 大事に とっておこうね?」

東京

ゆがふ

兼城「何でか いつも来るね 彼女。」

恵里「ええ。 沖縄が好きになったかな。」

兼城「そうは思えないさ 少なくとも 島酒は 好きみたいだけど。」

恵里「ああ なるほど…。」

兼城「なんか 怖いねぇ。」

恵里「はい 怖いです。 でも きっと いい人ですよ。 あの… 店長は いつ 東京に 来たんですか?」

兼城「はぁ… もう 10年になるさぁ。」

恵里「へえ…。」

兼城「最初は トラックの運転手してたさぁ。 お金もうけて 沖縄の親に『家 建ててやる』とか言って 出てきたわけ。 だけど 東京は なじめなくてねぇ。 友達も なかなか できなくて。」

兼城「でも 頑張ってきたさぁ。 そしたらある日の夜中 高速道路を 走っている時 ラジオから 島唄が 聞こえてきて 自分と同じ 沖縄から東京に出てきた人のリクエストだったんだね。 泣けてきた。 車 止めて 聴いてた。 沖縄に帰りたくてね。」

兼城「その時 俺 自分と同じ 寂しい思いで この東京で頑張ってる仲間が いるんだなって…。 そうした連中をさ 仕事終わった後 なんか ホッとするというか 沖縄に帰ったような気分になれる そんな店を作ろうと思ったわけ。」

恵里「へえ… それで このお店。」

兼城「そういうことさ カッコよかった?」

恵里「ちょっと…。」

兼城「最近 容子さん 見えないよね?」

恵里「なんか 忙しいみたいですね。」

兼城「そうねぇ。」

(戸が開く)

恵里「あ いらっしゃいませ。」

柴田「どうも…。」

兼城「あっち 座って。 あっち。」

柴田「すいてるから そっち ダメかな?」

恵里「あの そっち どうぞ。」

柴田「ありがとう ハハハ。」

(常連客の声)

恵里「いらっしゃいませ!いらっしゃいませ! どうぞ。いらっしゃいませ!」